皆様、新年あけましておめでとうございます。

安行庭苑は1月6日からスタートをきりまして、早速管理の工事に入らせていただきました。

1月に入ってますます気温が下がったことを体感いたします。

正月のお休みで眠った体を起こすべく、足袋を履いて作業に臨みます。

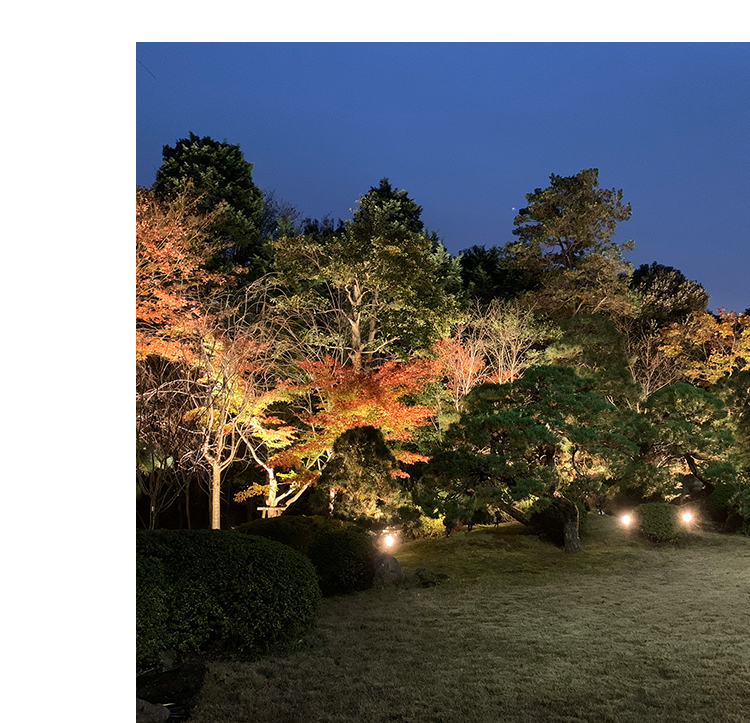

左の写真は正月の連休を使い、京都旅行をさせていただいた時の写真です。

今回は2日間で巡った、京都の祇園界隈を紹介させていただきます [図1 巽橋 筆者撮影2023/01/04]

まずはじめに、建仁寺を紹介させていただきます。

建仁寺は、京都市東山区小松町にある臨済宗建仁寺派の統括しているお寺です[図2]。

建造物は応永4年(1397年)や応仁の乱で焼失後も文明13年(1481年)などに火災に遭い、創建当時の建物は現存していません。

慶長4年(1599年)臨済宗の僧である恵瓊が広島県の安国寺から移築した方丈 [図3]と、織豊時代(1503 - 1603年 安土桃山時代ともいう)のものである勅使門は重要文化財に指定されています。

方丈の前庭には枯山水の大雄苑 [図4]が広がり、

絵画では俵屋宗達筆風神雷神図(国宝)や、海北友松筆竹林七賢図、雲竜図などの本坊方丈障壁画(重要文化財)が知られています1)。

建仁寺は、京都市東山区小松町にある臨済宗建仁寺派の統括しているお寺です[図2]。

建造物は応永4年(1397年)や応仁の乱で焼失後も文明13年(1481年)などに火災に遭い、創建当時の建物は現存していません。

慶長4年(1599年)臨済宗の僧である恵瓊が広島県の安国寺から移築した方丈 [図3]と、織豊時代(1503 - 1603年 安土桃山時代ともいう)のものである勅使門は重要文化財に指定されています。

方丈の前庭には枯山水の大雄苑 [図4]が広がり、

絵画では俵屋宗達筆風神雷神図(国宝)や、海北友松筆竹林七賢図、雲竜図などの本坊方丈障壁画(重要文化財)が知られています1)。

[図2] 建仁寺の裏口門 筆者撮影2023/01/04

[図3] 住職の居室「方丈」筆者撮影2023/01/04

[図4] 「大雄苑」 左奥の力強い松の 双幹が印象的な枯山水庭園

筆者撮影2023/01/04

筆者撮影2023/01/04

[図5] 樹形が美しい赤松 筆者撮影2023/01/04

[図6] 方丈周りの庭園にあるクチナシ 筆者撮影2023/01/04

[図7] 柔らかな枝ぶりのキンモクセイ 筆者撮影2023/01/04

[図8] 僧侶が仏教を講義する「法堂」 筆者撮影2023/01/04

[図9]「双龍図」平成14年に創建800年を記念した天井画。(小泉淳作画伯作)

筆者撮影2023/01/04

筆者撮影2023/01/04

建仁寺の見所はまだたくさんあると思いますが、ここまでとさせていただきます。

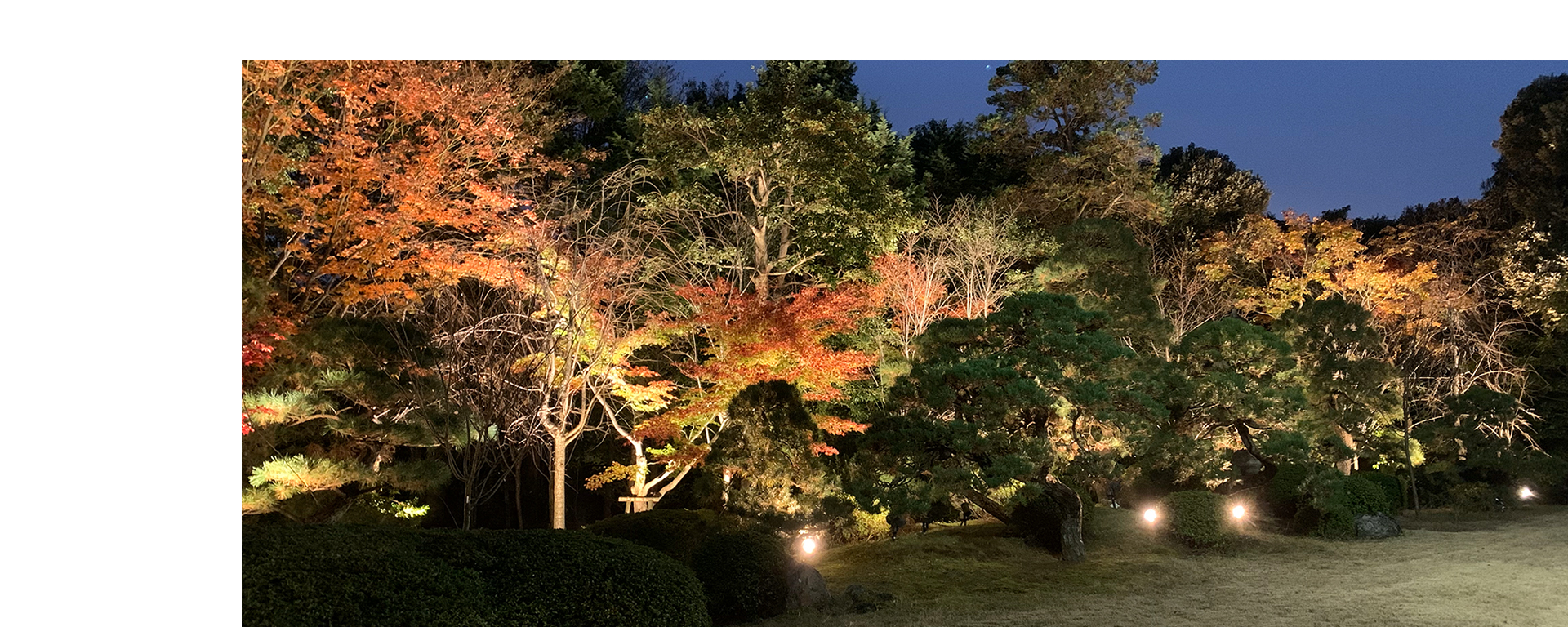

旅行した時に気づいたのですが、造園業界にいるせいか樹木や庭ばかりに注目していました[図5,図6、図7]。

京都の盆地の環境で育った松やモミジ等の樹木が、関東には見られない成長の仕方や、剪定の方法の違いに一つ一つ驚かされています。

また、建物[図8]に関しては、約450年前の歴史を感じさせる迫力が有り、臨済宗の寺院によくみられる、龍の天井画[図9]も迫ってくるリアルさを感じさせます。

今回の京都旅行は私にとって安行庭苑での剪定管理や外構工事デザイン、そして庭づくりの勉強につながったと思います。

まだ紹介していない各所を京都旅行第二弾、第三弾と称して紹介させていただきたいです。

皆様、今年もよろしくお願いいたします。

安行庭苑・秋山

註1)中村昌生『茶室露地大辞典』㈱淡交社、2018年、266頁

旅行した時に気づいたのですが、造園業界にいるせいか樹木や庭ばかりに注目していました[図5,図6、図7]。

京都の盆地の環境で育った松やモミジ等の樹木が、関東には見られない成長の仕方や、剪定の方法の違いに一つ一つ驚かされています。

また、建物[図8]に関しては、約450年前の歴史を感じさせる迫力が有り、臨済宗の寺院によくみられる、龍の天井画[図9]も迫ってくるリアルさを感じさせます。

今回の京都旅行は私にとって安行庭苑での剪定管理や外構工事デザイン、そして庭づくりの勉強につながったと思います。

まだ紹介していない各所を京都旅行第二弾、第三弾と称して紹介させていただきたいです。

皆様、今年もよろしくお願いいたします。

安行庭苑・秋山

註1)中村昌生『茶室露地大辞典』㈱淡交社、2018年、266頁