こんにちは、秋山です。

1月の朝はとても寒いのですが、管理工事の作業が始まり太陽が昇りだすと汗をかくくらい暑くなります。

とはいいましても気温は低いので、ある程度着込み(私は5枚着ています)作業に臨みます。

今回も京都旅行第二弾として、巡ってまいりました各所の紹介をさせていただきます。 [図1 先斗町のウサギ 筆者撮影2023/01/04]

・はじめに

京都旅行をした背景としまして、古い町並みや庭園、お寺が残る街である京都の地は、現代でも老若男女からの人気が高いだけではなく、造園業に携わる方々の知識や技術の修養場所であると弊社社長より常々うかがっています。

そこで京都では、どのような手法で松や雑木が剪定されているのかを、この目で見たいと思い立ちました。

そこで、正月休みを頂いた時に京都へ旅行をして実際にお寺や街中を歩き京都の剪定された樹木をみてきました。

第二弾としまして、南禅寺のことを紹介いたします。

〈南禅寺〉

南禅寺は京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗の南禅寺派の大本山であり、京都五山の一つです1)。

二度の大火の後、さらに応仁の乱により荒廃していましたが、慶長10年(1605)、以心崇伝(円照本光国師、1569~1633)が住職となると慶長11年(1606)には豊臣秀頼の寄付により法堂が再興され、同16年には御所の御殿の下賜により方丈(国宝)が建立されるなど、寺の主要建築物が再興されました。

方丈の南側には小堀遠州(1579~1647)作と伝わる庭園(名勝)があり「虎の子渡しの庭」と呼ばれています2)。

京都旅行をした背景としまして、古い町並みや庭園、お寺が残る街である京都の地は、現代でも老若男女からの人気が高いだけではなく、造園業に携わる方々の知識や技術の修養場所であると弊社社長より常々うかがっています。

そこで京都では、どのような手法で松や雑木が剪定されているのかを、この目で見たいと思い立ちました。

そこで、正月休みを頂いた時に京都へ旅行をして実際にお寺や街中を歩き京都の剪定された樹木をみてきました。

第二弾としまして、南禅寺のことを紹介いたします。

〈南禅寺〉

南禅寺は京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗の南禅寺派の大本山であり、京都五山の一つです1)。

二度の大火の後、さらに応仁の乱により荒廃していましたが、慶長10年(1605)、以心崇伝(円照本光国師、1569~1633)が住職となると慶長11年(1606)には豊臣秀頼の寄付により法堂が再興され、同16年には御所の御殿の下賜により方丈(国宝)が建立されるなど、寺の主要建築物が再興されました。

方丈の南側には小堀遠州(1579~1647)作と伝わる庭園(名勝)があり「虎の子渡しの庭」と呼ばれています2)。

[図2] 南禅寺法堂 筆者撮影2023/01/05

[図3] 南禅寺方丈 筆者撮影2023/01/05

[図4] 南禅寺方丈庭園 「虎の子渡しの庭」

[図5] 南禅寺方丈庭園 植栽

私は南禅寺に北側から入りましたので、最初に目にしたのは方丈[図3]でした。一直線に敷かれた石畳とその両脇にある白砂と松がとても美しく、さらに山を背負った美しい方丈に目を奪われました。

そして方丈庭園「虎の子渡しの庭」を見に行きます[図4]。

虎の子渡しの庭にある古い松[図5]は、幹筋の力強さと細かく柔らかい枝先との対比がとても美しかったです。

関東の松でもこのように剪定できるか挑戦してみようと思います。

方丈内を歩いていると枯山水庭園を囲む変わった垣根があることに気が付きました[図6]。

この垣根は南禅寺に不識庵[図7]が建てられた折(1954)に、露地を作庭した造園家の中根金作(1917~1995)が考案した生垣です2)。

割竹の立子が胴縁に編まれている所と、萩の穂を小幅に挟みこまれている所が特徴で縞々模様のように見えます。

そして方丈庭園「虎の子渡しの庭」を見に行きます[図4]。

虎の子渡しの庭にある古い松[図5]は、幹筋の力強さと細かく柔らかい枝先との対比がとても美しかったです。

関東の松でもこのように剪定できるか挑戦してみようと思います。

方丈内を歩いていると枯山水庭園を囲む変わった垣根があることに気が付きました[図6]。

この垣根は南禅寺に不識庵[図7]が建てられた折(1954)に、露地を作庭した造園家の中根金作(1917~1995)が考案した生垣です2)。

割竹の立子が胴縁に編まれている所と、萩の穂を小幅に挟みこまれている所が特徴で縞々模様のように見えます。

[図6] 南禅寺垣 筆者撮影2023/01/05

[図7] 不識庵 筆者撮影2023/01/05

次に南禅院を紹介いたします。

〈南禅院〉

京都市左京区に所在。南禅寺の塔頭です[図8]。

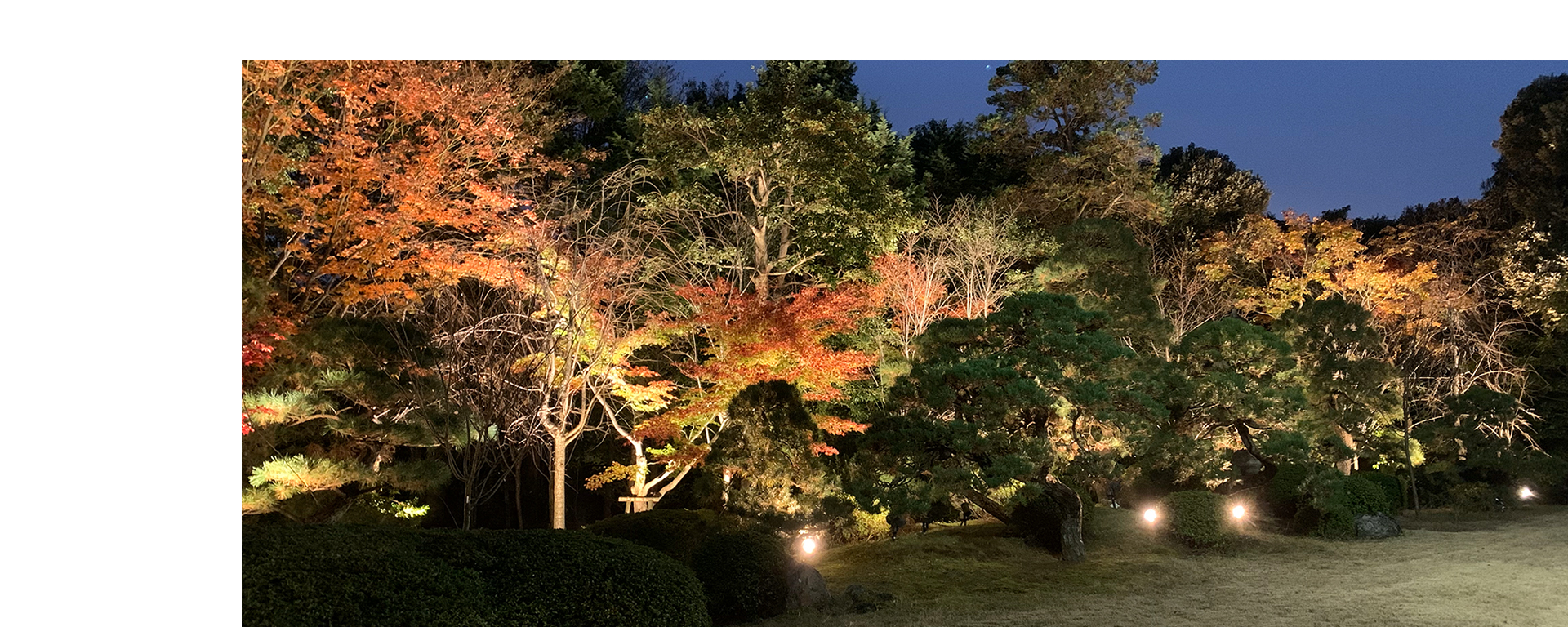

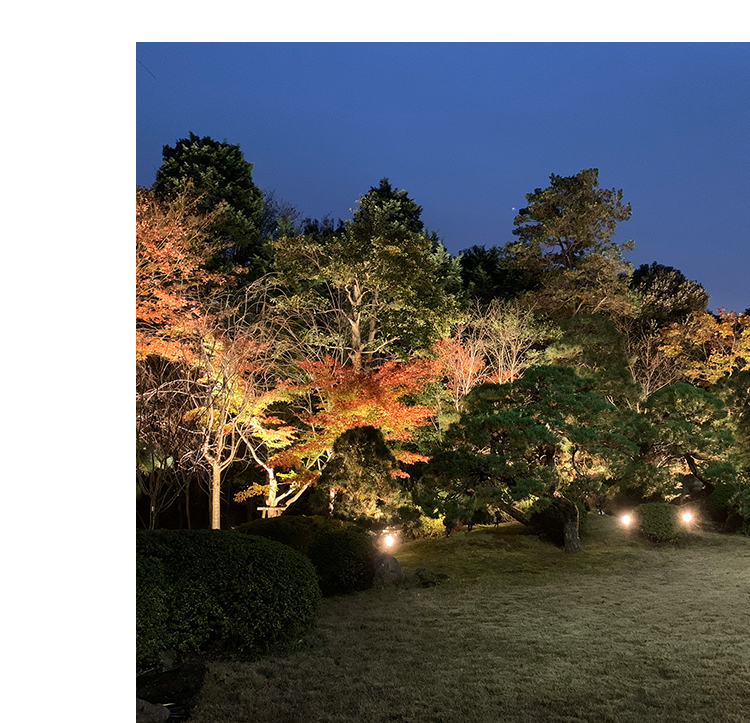

南禅院は亀山上皇(1249~1305)は、文永元年(1264)に離宮禅林寺殿を造営、その一角にあった御堂が焼失した後に弘安10年(1287)に再建された建物です。庭園もその頃に築造されました3)[図9]。

南禅院庭園へ行った折には、庭園を奥深い山林が囲みとても静かな世界のひろがりがある。

そのような舞台でみる南禅院庭園内[図9]のモミジは、枝の繊細さと幹の古さの対比がとても美しかったです。関東のモミジもこのような柔らかい枝先を演出できるような剪定をしたいのですが、近くで枝を見ると大きく植生が違うことがわかります。

〈南禅院〉

京都市左京区に所在。南禅寺の塔頭です[図8]。

南禅院は亀山上皇(1249~1305)は、文永元年(1264)に離宮禅林寺殿を造営、その一角にあった御堂が焼失した後に弘安10年(1287)に再建された建物です。庭園もその頃に築造されました3)[図9]。

南禅院庭園へ行った折には、庭園を奥深い山林が囲みとても静かな世界のひろがりがある。

そのような舞台でみる南禅院庭園内[図9]のモミジは、枝の繊細さと幹の古さの対比がとても美しかったです。関東のモミジもこのような柔らかい枝先を演出できるような剪定をしたいのですが、近くで枝を見ると大きく植生が違うことがわかります。

[図8] 南禅院 筆者撮影2023/01/05

[図9] 南禅院庭園 筆者撮影2023/01/05

南禅寺の見所はまだあるとは思いますが、ここまでとさせていただきます。

南禅寺の松やモミジなどの雑木は枝先まで見せるような美しい枝の透かし方をしている印象が伺えます。

私が旅行した時期が冬であるせいか、特に落葉樹は枝先までよく見させていただきました。細かい枝を十分に蓄えた枝棚は見ていて飽きません。

ここまでお寺巡りをしていきましたが、私は樹木単体を見て剪定管理を目的とした目線で庭園を見ていることに気づきました。

それは悪いことではないとは思うのですが、安行庭苑の一員として庭工事に従事するにあたり、庭全体をみて石の配置や植栽の配置、流れや築山などの構想を巡らせられるようになりたいです。

そのためにも日々精進いたします。

安行庭苑 秋山

参考・引用文献

註釈

1) 中村昌生『茶室露地大辞典』(株)淡交社、2018年、675頁

2) 同註1)

3)小野健吉『日本庭園辞典』(株)岩波書店、2004年、232~233頁

南禅寺の松やモミジなどの雑木は枝先まで見せるような美しい枝の透かし方をしている印象が伺えます。

私が旅行した時期が冬であるせいか、特に落葉樹は枝先までよく見させていただきました。細かい枝を十分に蓄えた枝棚は見ていて飽きません。

ここまでお寺巡りをしていきましたが、私は樹木単体を見て剪定管理を目的とした目線で庭園を見ていることに気づきました。

それは悪いことではないとは思うのですが、安行庭苑の一員として庭工事に従事するにあたり、庭全体をみて石の配置や植栽の配置、流れや築山などの構想を巡らせられるようになりたいです。

そのためにも日々精進いたします。

安行庭苑 秋山

参考・引用文献

註釈

1) 中村昌生『茶室露地大辞典』(株)淡交社、2018年、675頁

2) 同註1)

3)小野健吉『日本庭園辞典』(株)岩波書店、2004年、232~233頁