「庭を考える(2)」

日本の庭園の歴史 その1

“温故知新”、“不易流行”など各方面で見聞きする。広辞苑で“温故知新”を調べると、

「昔の物事を研究し吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること」と記されています。

1000年程の歴史がある日本庭園の分野においても、これからの日本庭園や造園、

はたまたエクステリアを考える上でとても大事なキーワードであると考えます。

私はお客様からご依頼を受け、プランを考えるときは、ご意向はもとより、

その場所やお宅の歴史を知り得るだけ聞いたり調べたりして、

自分の体験や経験を交えながら心地よく、優しい空間を提案できるよう心がけております。

今回は「日本の庭園の歴史」の概要を森蘊先生が著した『<庭園>』を主として、

様式・意匠・構成などと合わせ、時代ごとの庭園の特徴に私見を加えて簡単ではありますが、

数回に渡って記したいと思います。

【日本庭園の大きな流れ】

日本庭園の歴史の流れを大きく分けると以下のようになります。

(1) 飛鳥時代以前の庭園

(2) 飛鳥時代の庭園

(3) 奈良時代の庭園

(4) 平安時代前期の庭園

(5) 平安時代後期の庭園

(6) 鎌倉時代の庭園

(7) 室町時代の庭園

(8) 桃山時代の庭園

(9) 江戸時代の庭園

(10) 明治・大正時代の庭園

(11) 太平洋戦争後の庭園の傾向

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「縄文時代」

約一万年前から紀元前三世紀頃迄続いた縄文式土器によって特徴づけられる新石器時代を

一般的「縄文時代」と言う。縄文文化を担った人々は北方系、南方系と諸説ありますが、

風習や神話の中に南方系の痕跡が色濃くみられるといわれている。

福井県の「鳥浜遺跡」ではヒョウタンなどの“栽培植物”が知られており、

これは縄文時代においても栽培農耕があったことが考えられる。

縄文時代の遺構の特徴として“石材”を使用していることが上げられる。

秋田県の「大湯環状列石」は墓石や太陽の運行や方位を示していたと考えられ、

山梨県の「金生遺跡」では石棒を立てた墓群の一段高いところに

“敷石”を敷いた住居の生活域が確認されている。

また、栃木県の「寺野東遺跡」では、住居域である丘陵の袖部の遊水地に“石を撒き敷いた”遺構がみられる。

〇「弥生時代」

紀元前三世紀頃から紀元三世紀頃まで続き、農耕、特に稲作栽培が本格的にはじめられた

弥生式土器によって特徴づけられる金属器の時代が「弥生時代」と言われている。

佐賀県の「吉野ケ里遺跡」にみられるように各地で地域がまとまり、

地域社会が発展してきた時代でもある。

庭園に関係するような遺構は発見されてはいないが、

地域社会よる水田経営に伴い水を管理する技術が発達し、

“しがらみ”など木竹を使って水を堰き止めたり、水路を保護する遺構などは確認されている。

これらのように、「縄文時代」、「弥生時代」など、いわゆる“日本庭園の黎明期”は、

当時の周辺諸国の先行する文化状況や、渡来してきた人たちが持っていた土木・建築などの技術や

生活風習うが少しづつ取り入れられてきた時期であるともいえる。

そして、現代の日本庭園やエクステリアを構成するための要素の一つである、

“石材”や“木竹”がこの頃から生活の一部として使用されていたことで,

次の時代の庭園の在り方へ影響を及ぼしたといえよう。 続く

※次回は「古墳時代」です。

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・樋口隆康『日本人はどこから来たか』講談社現代新書、1971年

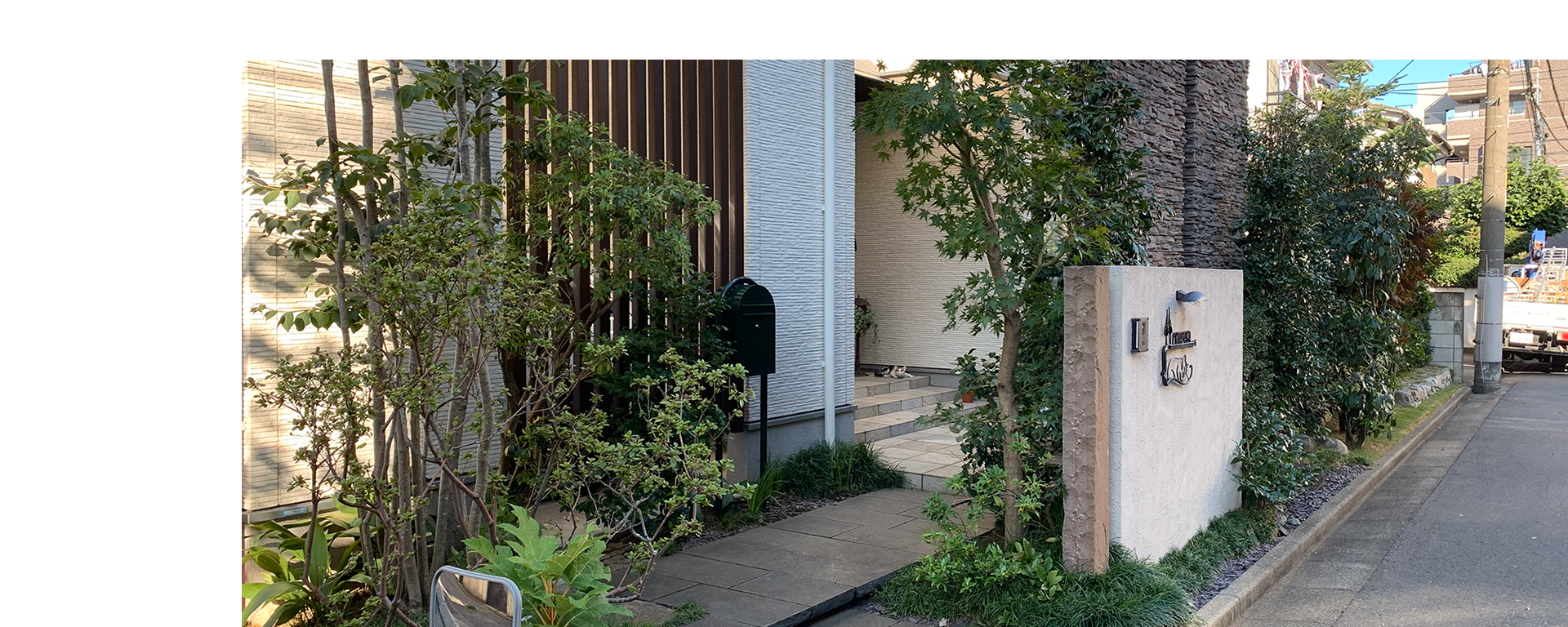

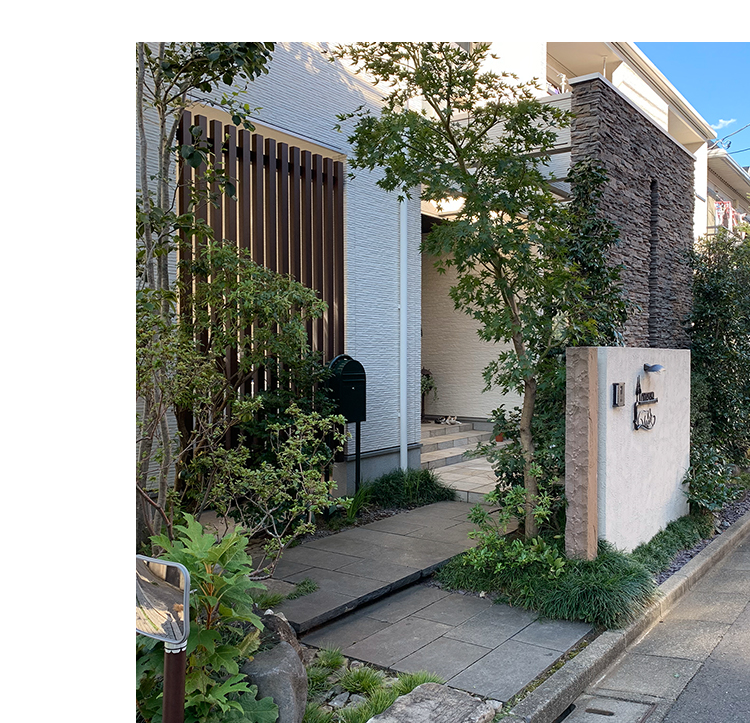

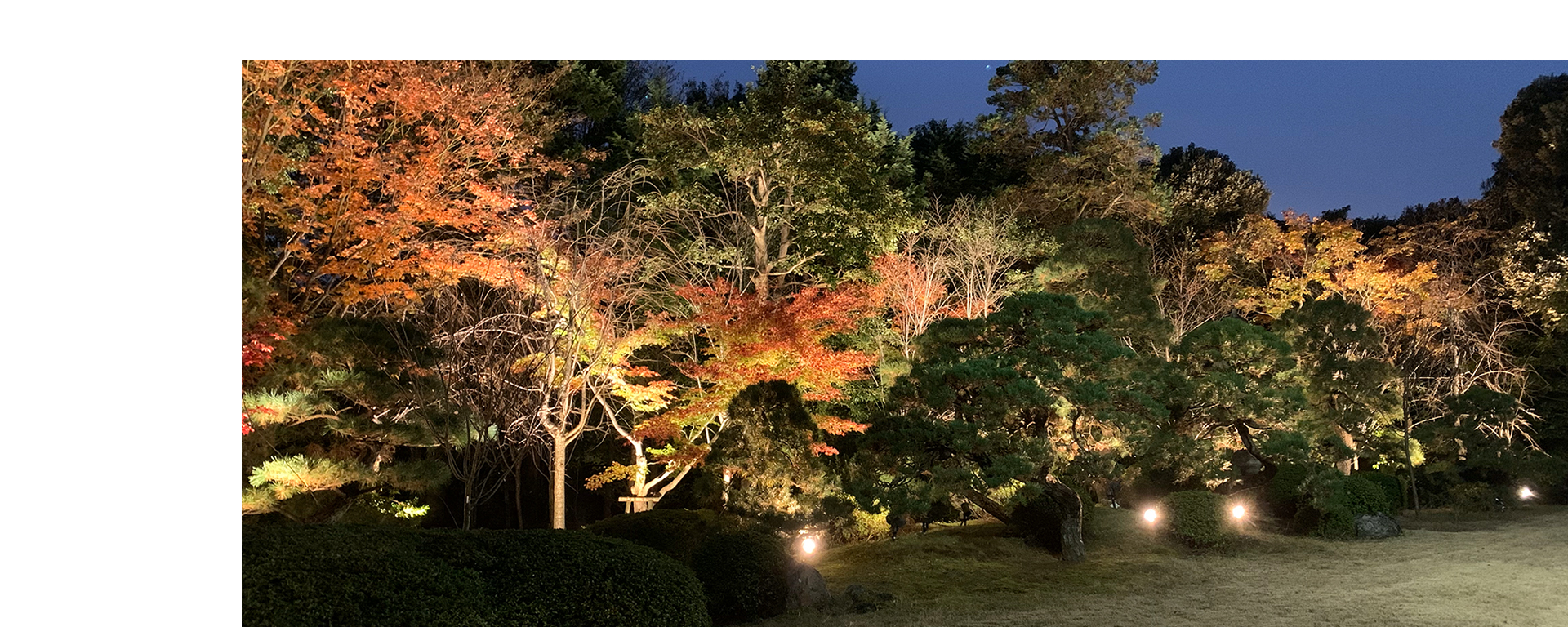

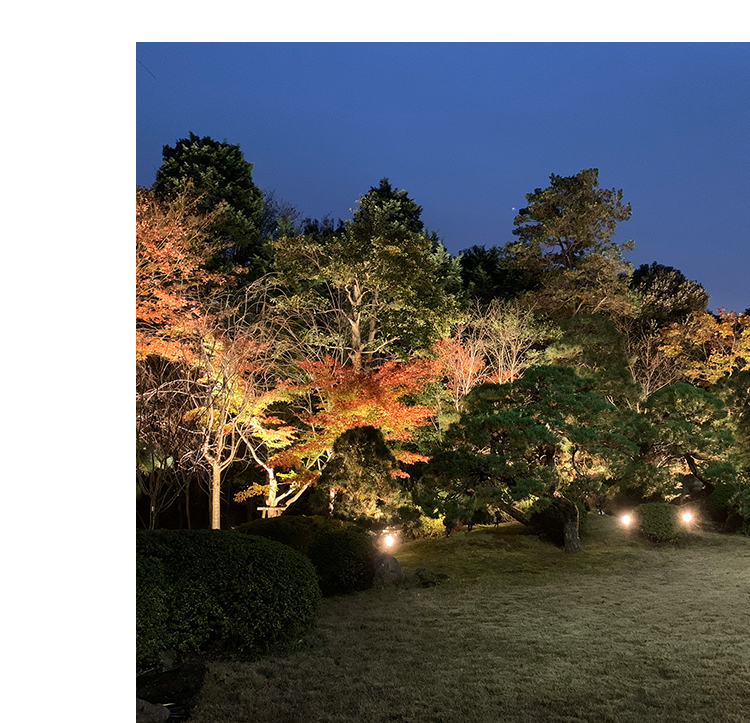

※画像はイメージ。(株)安行庭苑 設計・施工・管理

“温故知新”、“不易流行”など各方面で見聞きする。広辞苑で“温故知新”を調べると、

「昔の物事を研究し吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること」と記されています。

1000年程の歴史がある日本庭園の分野においても、これからの日本庭園や造園、

はたまたエクステリアを考える上でとても大事なキーワードであると考えます。

私はお客様からご依頼を受け、プランを考えるときは、ご意向はもとより、

その場所やお宅の歴史を知り得るだけ聞いたり調べたりして、

自分の体験や経験を交えながら心地よく、優しい空間を提案できるよう心がけております。

今回は「日本の庭園の歴史」の概要を森蘊先生が著した『<庭園>』を主として、

様式・意匠・構成などと合わせ、時代ごとの庭園の特徴に私見を加えて簡単ではありますが、

数回に渡って記したいと思います。

【日本庭園の大きな流れ】

日本庭園の歴史の流れを大きく分けると以下のようになります。

(1) 飛鳥時代以前の庭園

(2) 飛鳥時代の庭園

(3) 奈良時代の庭園

(4) 平安時代前期の庭園

(5) 平安時代後期の庭園

(6) 鎌倉時代の庭園

(7) 室町時代の庭園

(8) 桃山時代の庭園

(9) 江戸時代の庭園

(10) 明治・大正時代の庭園

(11) 太平洋戦争後の庭園の傾向

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「縄文時代」

約一万年前から紀元前三世紀頃迄続いた縄文式土器によって特徴づけられる新石器時代を

一般的「縄文時代」と言う。縄文文化を担った人々は北方系、南方系と諸説ありますが、

風習や神話の中に南方系の痕跡が色濃くみられるといわれている。

福井県の「鳥浜遺跡」ではヒョウタンなどの“栽培植物”が知られており、

これは縄文時代においても栽培農耕があったことが考えられる。

縄文時代の遺構の特徴として“石材”を使用していることが上げられる。

秋田県の「大湯環状列石」は墓石や太陽の運行や方位を示していたと考えられ、

山梨県の「金生遺跡」では石棒を立てた墓群の一段高いところに

“敷石”を敷いた住居の生活域が確認されている。

また、栃木県の「寺野東遺跡」では、住居域である丘陵の袖部の遊水地に“石を撒き敷いた”遺構がみられる。

〇「弥生時代」

紀元前三世紀頃から紀元三世紀頃まで続き、農耕、特に稲作栽培が本格的にはじめられた

弥生式土器によって特徴づけられる金属器の時代が「弥生時代」と言われている。

佐賀県の「吉野ケ里遺跡」にみられるように各地で地域がまとまり、

地域社会が発展してきた時代でもある。

庭園に関係するような遺構は発見されてはいないが、

地域社会よる水田経営に伴い水を管理する技術が発達し、

“しがらみ”など木竹を使って水を堰き止めたり、水路を保護する遺構などは確認されている。

これらのように、「縄文時代」、「弥生時代」など、いわゆる“日本庭園の黎明期”は、

当時の周辺諸国の先行する文化状況や、渡来してきた人たちが持っていた土木・建築などの技術や

生活風習うが少しづつ取り入れられてきた時期であるともいえる。

そして、現代の日本庭園やエクステリアを構成するための要素の一つである、

“石材”や“木竹”がこの頃から生活の一部として使用されていたことで,

次の時代の庭園の在り方へ影響を及ぼしたといえよう。 続く

※次回は「古墳時代」です。

㈱安行庭苑 安藤

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・樋口隆康『日本人はどこから来たか』講談社現代新書、1971年

※画像はイメージ。(株)安行庭苑 設計・施工・管理