「庭を考える(3)」

鳥取市文化財団HPより).jpg)

.jpg)

日本の庭園の歴史

前回は「縄文時代」、「弥生時代」について“日本庭園の黎明期”を凡そに記しました。その時代の生活の一部には現在も庭園の中で使われている “石材”や“木竹”があることに庭園が持つ歴史を感じざることができた次第です。

今回取り上げる「古墳時代」では、石室の造営や、石棺の制作など大量の石材を使用すると共に、大きな石材を加工し組み上げ、進んだ技術を身近なものにし、墳丘の造成に版築(はんちく)と呼ばれる工法や築堤など大規模な土木工事が全国各地で行われるようになりました。

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「古墳時代」

「古墳時代」を広辞苑で調べると、「―、弥生時代についで、ほぼ三世紀後半から七世紀に至る。(中略)、大和政権の成立・発展と密接な関係にある」と、記されています(西暦300年~700年頃)。この時代になると『日本書記』にも庭園に関連する記事が次のように記載されるようになります。(抜粋)

・景行(けいこう)天皇四年春二月(西暦299年頃)

「居于冰宮鯉魚浮池朝夕臨視而戯遊」

・仲哀(ちゅうあい)天皇八年春正月

「忽作魚沼鳥池悉聚魚鳥」

・雄略(ゆうりゃく)天皇二年冬十月

「遂施憩乎林泉※1」

・允恭(いんぎょう)天皇八年春二月(西暦458年頃)

「天皇見井傍桜華」

・顕宗(けんぞう)天皇元年三月上巳

「幸後苑曲水宴※2」 など。

このように庭園に関連する記事が史実不十分とはいえ、文献に記載されることで少しづつ現代でも身近にある庭園の様に近づいてきていることがわかります。

今後の発掘でどのような遺構が検出されるのかは解りませんが、

『日本書紀』から見ると、允恭天皇は井戸の近くに植わっているサクラを楽しんだという、自然観賞的美意識がこの頃から確立していた段階であるといえるのかもしれません。

もしかしたら現代にも続く「花見見物」の先駆けかもしれませんね。

また、この頃に各地方の豪族たちにより造られた古墳(円墳、方墳、前方後円墳など)は、

盛り土部分に砂質土や粘質土を交互につき固める版築工法で築盛されているものが多いという事がわかってきています。この工法は、飛鳥・奈良時代に大規模な建物の基礎を固める工法として広く使われるようになります。

そして主体部分には、平らな割栗石の小口積みや、自然石の野面積みまで様々な工法が駆使されています。

これらの工法などが後に庭園の滝を組む技術や、岩組に繋がるといわれています。

続く。

※次回は「飛鳥時代」です

※1「林泉」

中国に起源をもつ池庭の雅称。江戸時代には庭園の雅語として比較的使われ、池庭に限らず枯山水を含む庭園一般を示す語とされていた。

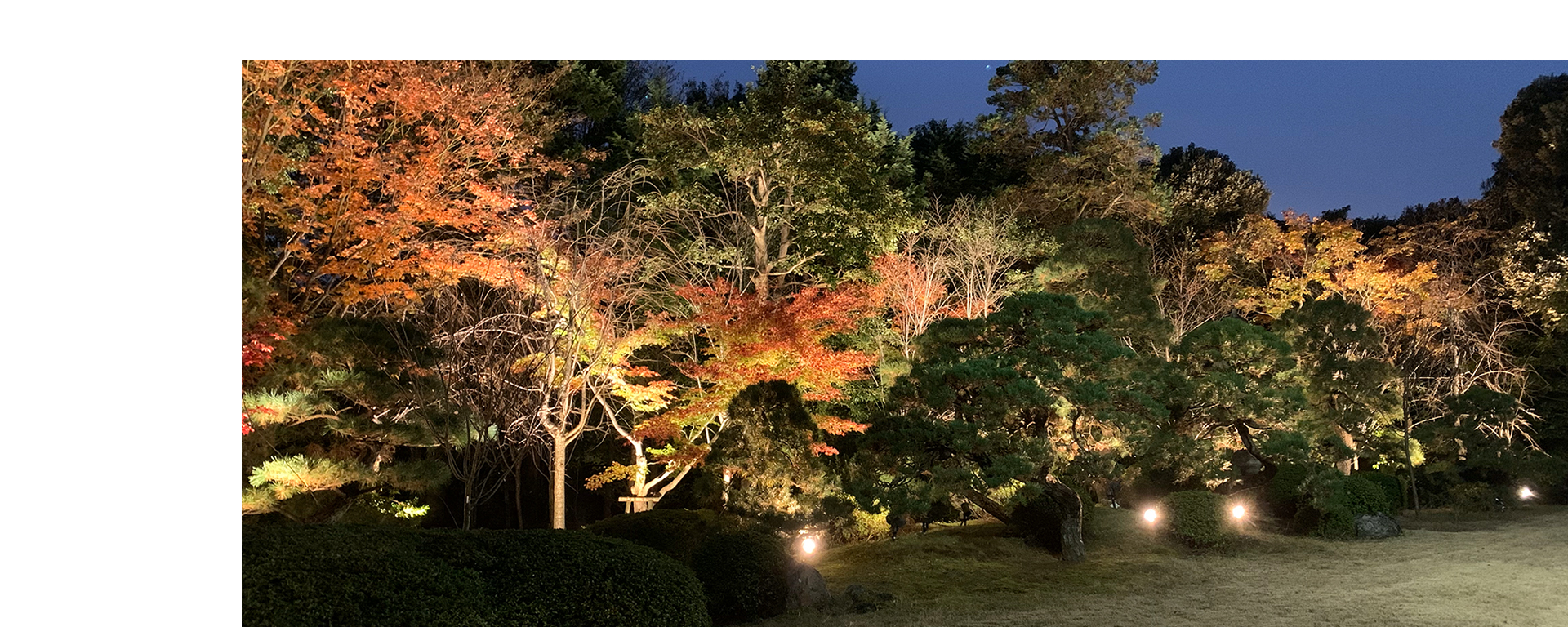

※2 「曲水の宴」(きょくすいのえん・ごくすいのえん)

3月上巳(初めの巳の日。のちに3日)におこなわれた中国起源の遊宴。曲宴、流觴(りゅうしょう)、流觴曲宴ともいう。流れの前に座り、上流から流された盃が手元に来るまでに詩歌を作り、盃の酒を飲む。終わってから別堂で宴を設けて披講した。奈良時代になりより盛んに行われるようになる。岩手県の毛越寺庭園で復元的な行事として行われている。

㈱安行庭苑 安藤

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・小野健吉『岩波 日本庭園辞典』㈱岩波書店、2004年

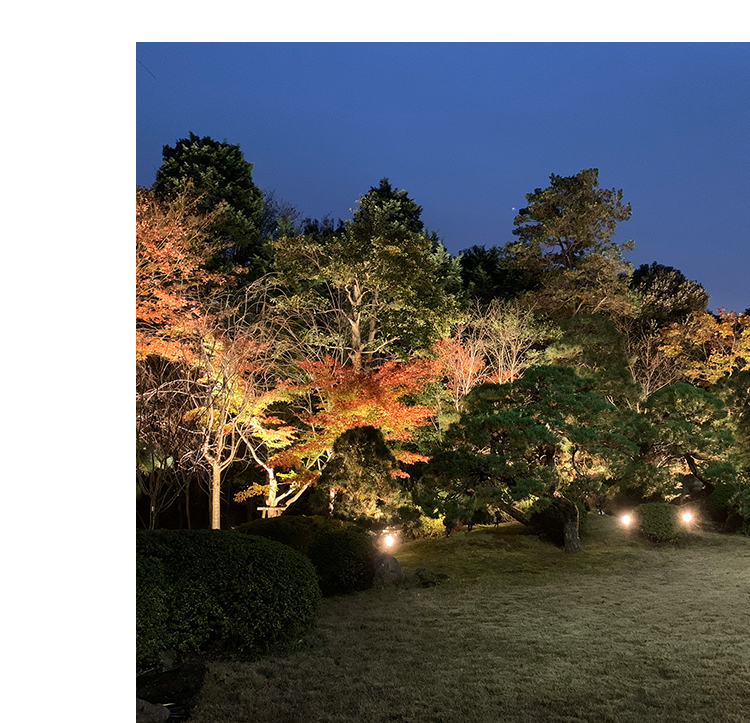

※画像はイメージ

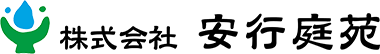

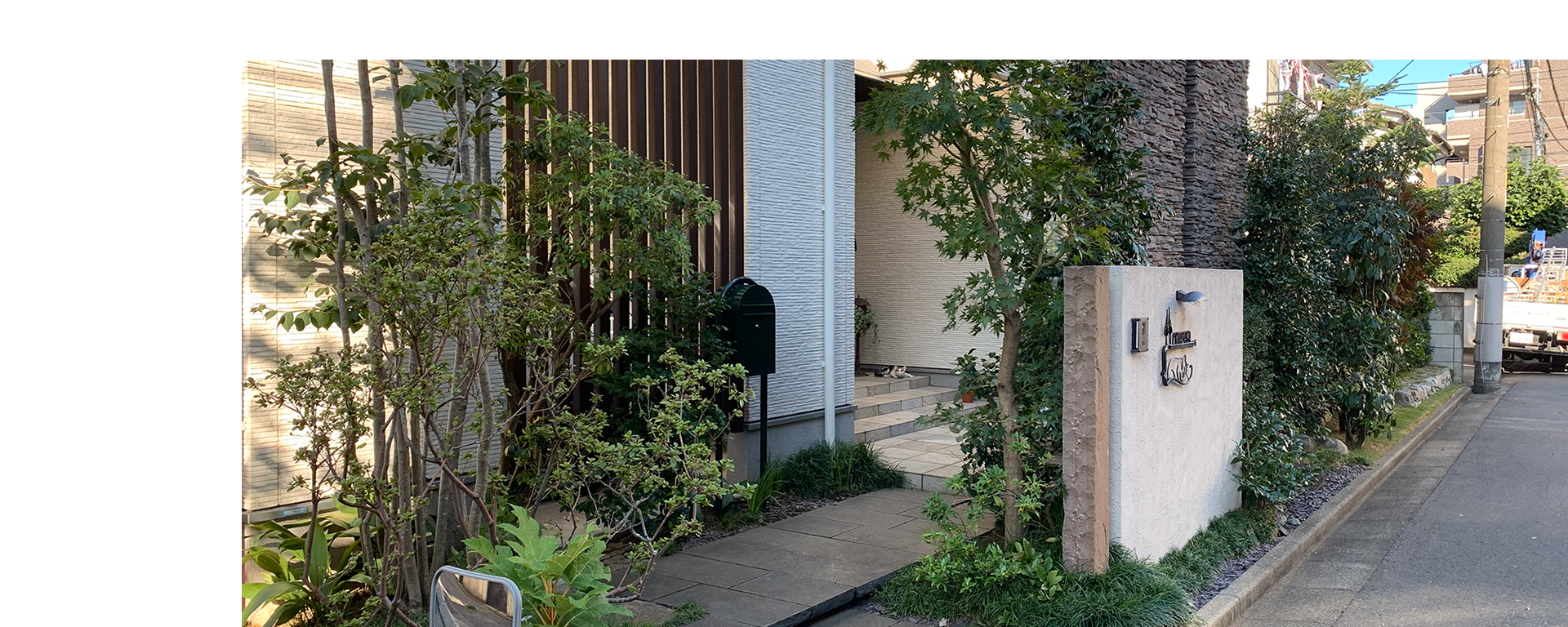

1,2枚目 (株)安行庭苑 施工・管理

3枚目 梶山古墳 国指定史跡(公財)鳥取市文化財団HPより借用

4枚目 毛越寺庭園 曲水の宴 岩手日日新聞画像より借用

前回は「縄文時代」、「弥生時代」について“日本庭園の黎明期”を凡そに記しました。その時代の生活の一部には現在も庭園の中で使われている “石材”や“木竹”があることに庭園が持つ歴史を感じざることができた次第です。

今回取り上げる「古墳時代」では、石室の造営や、石棺の制作など大量の石材を使用すると共に、大きな石材を加工し組み上げ、進んだ技術を身近なものにし、墳丘の造成に版築(はんちく)と呼ばれる工法や築堤など大規模な土木工事が全国各地で行われるようになりました。

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「古墳時代」

「古墳時代」を広辞苑で調べると、「―、弥生時代についで、ほぼ三世紀後半から七世紀に至る。(中略)、大和政権の成立・発展と密接な関係にある」と、記されています(西暦300年~700年頃)。この時代になると『日本書記』にも庭園に関連する記事が次のように記載されるようになります。(抜粋)

・景行(けいこう)天皇四年春二月(西暦299年頃)

「居于冰宮鯉魚浮池朝夕臨視而戯遊」

・仲哀(ちゅうあい)天皇八年春正月

「忽作魚沼鳥池悉聚魚鳥」

・雄略(ゆうりゃく)天皇二年冬十月

「遂施憩乎林泉※1」

・允恭(いんぎょう)天皇八年春二月(西暦458年頃)

「天皇見井傍桜華」

・顕宗(けんぞう)天皇元年三月上巳

「幸後苑曲水宴※2」 など。

このように庭園に関連する記事が史実不十分とはいえ、文献に記載されることで少しづつ現代でも身近にある庭園の様に近づいてきていることがわかります。

今後の発掘でどのような遺構が検出されるのかは解りませんが、

『日本書紀』から見ると、允恭天皇は井戸の近くに植わっているサクラを楽しんだという、自然観賞的美意識がこの頃から確立していた段階であるといえるのかもしれません。

もしかしたら現代にも続く「花見見物」の先駆けかもしれませんね。

また、この頃に各地方の豪族たちにより造られた古墳(円墳、方墳、前方後円墳など)は、

盛り土部分に砂質土や粘質土を交互につき固める版築工法で築盛されているものが多いという事がわかってきています。この工法は、飛鳥・奈良時代に大規模な建物の基礎を固める工法として広く使われるようになります。

そして主体部分には、平らな割栗石の小口積みや、自然石の野面積みまで様々な工法が駆使されています。

これらの工法などが後に庭園の滝を組む技術や、岩組に繋がるといわれています。

続く。

※次回は「飛鳥時代」です

※1「林泉」

中国に起源をもつ池庭の雅称。江戸時代には庭園の雅語として比較的使われ、池庭に限らず枯山水を含む庭園一般を示す語とされていた。

※2 「曲水の宴」(きょくすいのえん・ごくすいのえん)

3月上巳(初めの巳の日。のちに3日)におこなわれた中国起源の遊宴。曲宴、流觴(りゅうしょう)、流觴曲宴ともいう。流れの前に座り、上流から流された盃が手元に来るまでに詩歌を作り、盃の酒を飲む。終わってから別堂で宴を設けて披講した。奈良時代になりより盛んに行われるようになる。岩手県の毛越寺庭園で復元的な行事として行われている。

㈱安行庭苑 安藤

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・小野健吉『岩波 日本庭園辞典』㈱岩波書店、2004年

※画像はイメージ

1,2枚目 (株)安行庭苑 施工・管理

3枚目 梶山古墳 国指定史跡(公財)鳥取市文化財団HPより借用

4枚目 毛越寺庭園 曲水の宴 岩手日日新聞画像より借用