「庭を考える(4)」

日本の庭園の歴史

前回の「古墳時代」の庭園では『日本書紀』から読み解くと、当時の天皇が春に「桜の花見」をおこなったり、「曲水の宴」で詩歌を読み交流していたなど、自然を取り入れた文化が芽生えてきたことがわかりました。

加えて、「版築工法」や「野面積み」など築庭の技術も垣間見られた時代でもありました。

少しずつ庭園の形ができあがってきた「古墳時代」。

考古学者や庭園研究家などにより、新たな発見や検出があれば“庭園の存在意義”がさらに増すことでしょう。

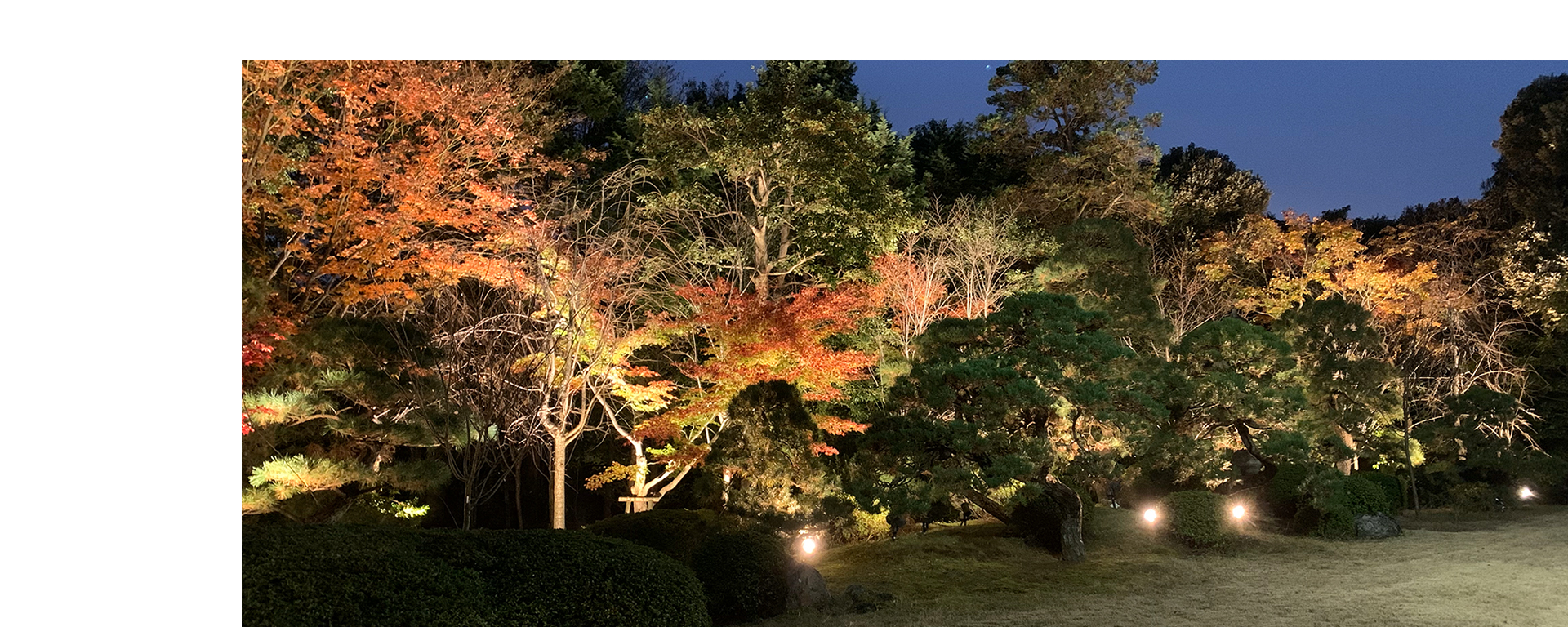

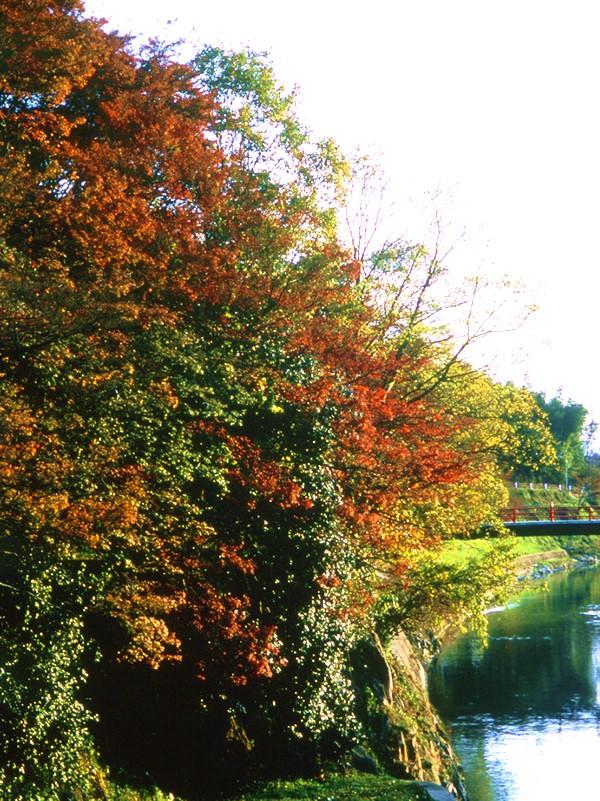

個人的には当時、花のきれいに咲き乱れる季節や、紅葉がきれいな景色が今以上に広がっていたと思います。王・豪族以外の人々がそのような美しい雰囲気をどのように感じ取っていたのか気になるところです。

今回から「飛鳥時代の庭園」を紹介したいのですが、

はじめにこの時代の庭園がどのような時代背景のもと出来上がって来たのか

【飛鳥時代の概要】

【飛鳥時代の東アジア】

【国家成立】

【飛鳥時代の文化】の四つに分けて迫ってみたいと思います。

庭園のこととは少し離れているようですが、文化の一端を担う「庭園文化」です。歴史の流れを把握する事は大事なことと思っております。

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「飛鳥時代1-1」

【飛鳥時代の概要】

飛鳥時代とは、推古天皇が豊浦宮に即位した6世紀の終りから、平城京遷都までの約120年間を指します。

飛鳥時代直前に伝来した仏教に関して、崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏との争いがその一例として挙げられます。聖徳太子は、推古天皇が即位した時期に摂政として政治をよく助けたとされるが、その政策は、仏教を基調とするものであった。天皇中心の統一国家を築き上げるため、冠位十二階を定め、憲法十七条を制定し、史書の編纂をはじめました。

【飛鳥時代の東アジア】

飛鳥時代の東アジアは、589年に隋が中国の南北朝を統一するとともに、朝鮮半島において諸国間の戦闘が激化した動乱の時代でした。618年に隋が滅んで唐がおこると、唐は律令によって国家体制を整え、その影響力は周辺諸国に波及し、遣隋使・遣唐使が派遣されたのもこの時代です。朝鮮半島は、7世紀の中葉まで百済、新羅、高句麗の三国に分かれていた。日本は百済など朝鮮諸国とも交流を重ねたが、663年の白村江の戦いで、日本と百済の連合軍は、唐・新羅の連合軍に惨敗を喫しています。

【国家成立】

国内でも、645年の乙巳の変とそれに続く大化の改新、672年の壬申の乱という、歴史上の大事件が起こった。壬申の乱後は、天武天皇によって飛鳥浄御原令の編纂が開始され、持統天皇の時代に完成した。694年には飛鳥から中国の条坊制に基づくわが国最初の都城であり、都市として誕生した藤原京への遷都が行われ、大宝元年(701)には大宝律令が完了しました。

飛鳥時代は、大陸の制度や技術、文化を積極的に導入し、わが国が独自の文明化を推し進めた時代であった。仏教の伝来・定着はその先駆けであり、冠位十二階・十七条憲法の制定、飛鳥寺の造営などは、新しい政治思想や宗教観にもとづく国づくりの始まりとみることができます。

飛鳥の歴史には、いまだ解明されていない問題が残され、今後の調査研究を待たなければならない事も数多くあります。

【飛鳥時代の文化】

「飛鳥文化」という語には、飛鳥・藤原の地が政治・文化の中心であった飛鳥時代の文化という意味と、美術史上の区分としての、7世紀前半の仏教を中心とした文化という意味の2通りあります。美術史上の「飛鳥文化」が使われる場合、それに続く飛鳥時代後半の文化は「白鳳文化」と呼ばれ、奈良時代の「天平文化」へとつながっていく。

飛鳥時代は仏教文化が導入された時代で、今日の日本文化の基礎が花開いた時代であった。飛鳥寺や法隆寺などの壮大な寺院が建立され、仏教建築や仏像製作をはじめ、荘厳な飛鳥文化が生み出された。しかし、現存するその代表作は、斑鳩の法隆寺には多く残されているものの、飛鳥・藤原の地では、飛鳥大仏・山田寺回廊などがわずかに残されたにすぎない。その一方、発掘調査の進展によって新たな遺構・遺物の発見が相次ぎ、飛鳥・藤原の地の飛鳥文化が語られるようになってきています。

飛鳥文化の中核をなしたのは、朝鮮半島からの渡来文化であった。仏教とともに、寺院造営のための建築、土木、庭園、彫刻、絵画、工芸、芸能など多様な技術・文化が導入された。特に百済は、中国南朝の梁から入手した教義・書物やさまざまな文明要素を倭国に伝えた。しかし、百済仏教のみが伝来したというわけではなく、高句麗・新羅の仏教や、遣隋使・遣唐使を通じた中国仏教、儒教や道教も伝来した。

また、日本文学の原点といわれる『万葉集』には、文学作品としてもすぐれた飛鳥時代の歌謡が多数収録されている。当時の人びとの生活や感情がよく表され、飛鳥人の心象風景を物語っています。

古墳時代に続く飛鳥時代は、中学・高校の歴史の授業でも勉強したように、王権をめぐっての争いが激しく、豪族の間でも対立が深刻化し始めていた時代でした。そのような時代の中で、国家が成立し、文化が花開いてきた時代でもありました。

続く

※次回は「飛鳥時代1-2」です。

㈱安行庭苑 安藤

飛鳥文化

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・小野健吉『岩波 日本庭園辞典』㈱岩波書店、2004年

・公財)古都飛鳥保存財団ホームページ

飛鳥の歴史と文化 - 公益財団法人 古都飛鳥保存財団|日本人の心の故郷『飛鳥』20250228、筆者閲覧・加筆

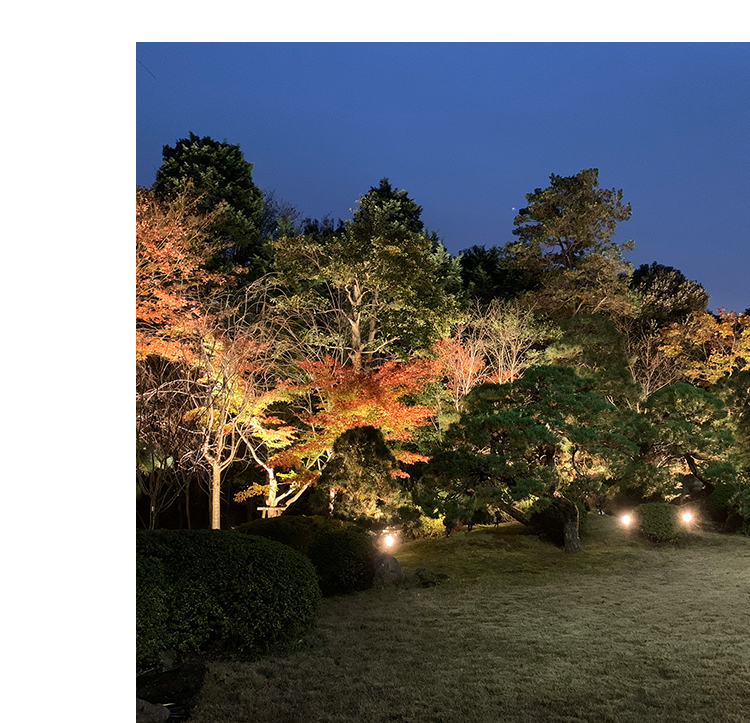

※画像(1枚目)飛鳥寺 奈良観光公式HPより借用

画像(2枚目)吉野山 奈良観光公式HPより借用

画像(3枚目)飛鳥大仏 奈良観光公式HPより借用

画像(4枚目)竜田川 奈良観光公式HPより借用

前回の「古墳時代」の庭園では『日本書紀』から読み解くと、当時の天皇が春に「桜の花見」をおこなったり、「曲水の宴」で詩歌を読み交流していたなど、自然を取り入れた文化が芽生えてきたことがわかりました。

加えて、「版築工法」や「野面積み」など築庭の技術も垣間見られた時代でもありました。

少しずつ庭園の形ができあがってきた「古墳時代」。

考古学者や庭園研究家などにより、新たな発見や検出があれば“庭園の存在意義”がさらに増すことでしょう。

個人的には当時、花のきれいに咲き乱れる季節や、紅葉がきれいな景色が今以上に広がっていたと思います。王・豪族以外の人々がそのような美しい雰囲気をどのように感じ取っていたのか気になるところです。

今回から「飛鳥時代の庭園」を紹介したいのですが、

はじめにこの時代の庭園がどのような時代背景のもと出来上がって来たのか

【飛鳥時代の概要】

【飛鳥時代の東アジア】

【国家成立】

【飛鳥時代の文化】の四つに分けて迫ってみたいと思います。

庭園のこととは少し離れているようですが、文化の一端を担う「庭園文化」です。歴史の流れを把握する事は大事なことと思っております。

【(1)飛鳥時代以前の庭園】

〇「飛鳥時代1-1」

【飛鳥時代の概要】

飛鳥時代とは、推古天皇が豊浦宮に即位した6世紀の終りから、平城京遷都までの約120年間を指します。

飛鳥時代直前に伝来した仏教に関して、崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏との争いがその一例として挙げられます。聖徳太子は、推古天皇が即位した時期に摂政として政治をよく助けたとされるが、その政策は、仏教を基調とするものであった。天皇中心の統一国家を築き上げるため、冠位十二階を定め、憲法十七条を制定し、史書の編纂をはじめました。

【飛鳥時代の東アジア】

飛鳥時代の東アジアは、589年に隋が中国の南北朝を統一するとともに、朝鮮半島において諸国間の戦闘が激化した動乱の時代でした。618年に隋が滅んで唐がおこると、唐は律令によって国家体制を整え、その影響力は周辺諸国に波及し、遣隋使・遣唐使が派遣されたのもこの時代です。朝鮮半島は、7世紀の中葉まで百済、新羅、高句麗の三国に分かれていた。日本は百済など朝鮮諸国とも交流を重ねたが、663年の白村江の戦いで、日本と百済の連合軍は、唐・新羅の連合軍に惨敗を喫しています。

【国家成立】

国内でも、645年の乙巳の変とそれに続く大化の改新、672年の壬申の乱という、歴史上の大事件が起こった。壬申の乱後は、天武天皇によって飛鳥浄御原令の編纂が開始され、持統天皇の時代に完成した。694年には飛鳥から中国の条坊制に基づくわが国最初の都城であり、都市として誕生した藤原京への遷都が行われ、大宝元年(701)には大宝律令が完了しました。

飛鳥時代は、大陸の制度や技術、文化を積極的に導入し、わが国が独自の文明化を推し進めた時代であった。仏教の伝来・定着はその先駆けであり、冠位十二階・十七条憲法の制定、飛鳥寺の造営などは、新しい政治思想や宗教観にもとづく国づくりの始まりとみることができます。

飛鳥の歴史には、いまだ解明されていない問題が残され、今後の調査研究を待たなければならない事も数多くあります。

【飛鳥時代の文化】

「飛鳥文化」という語には、飛鳥・藤原の地が政治・文化の中心であった飛鳥時代の文化という意味と、美術史上の区分としての、7世紀前半の仏教を中心とした文化という意味の2通りあります。美術史上の「飛鳥文化」が使われる場合、それに続く飛鳥時代後半の文化は「白鳳文化」と呼ばれ、奈良時代の「天平文化」へとつながっていく。

飛鳥時代は仏教文化が導入された時代で、今日の日本文化の基礎が花開いた時代であった。飛鳥寺や法隆寺などの壮大な寺院が建立され、仏教建築や仏像製作をはじめ、荘厳な飛鳥文化が生み出された。しかし、現存するその代表作は、斑鳩の法隆寺には多く残されているものの、飛鳥・藤原の地では、飛鳥大仏・山田寺回廊などがわずかに残されたにすぎない。その一方、発掘調査の進展によって新たな遺構・遺物の発見が相次ぎ、飛鳥・藤原の地の飛鳥文化が語られるようになってきています。

飛鳥文化の中核をなしたのは、朝鮮半島からの渡来文化であった。仏教とともに、寺院造営のための建築、土木、庭園、彫刻、絵画、工芸、芸能など多様な技術・文化が導入された。特に百済は、中国南朝の梁から入手した教義・書物やさまざまな文明要素を倭国に伝えた。しかし、百済仏教のみが伝来したというわけではなく、高句麗・新羅の仏教や、遣隋使・遣唐使を通じた中国仏教、儒教や道教も伝来した。

また、日本文学の原点といわれる『万葉集』には、文学作品としてもすぐれた飛鳥時代の歌謡が多数収録されている。当時の人びとの生活や感情がよく表され、飛鳥人の心象風景を物語っています。

古墳時代に続く飛鳥時代は、中学・高校の歴史の授業でも勉強したように、王権をめぐっての争いが激しく、豪族の間でも対立が深刻化し始めていた時代でした。そのような時代の中で、国家が成立し、文化が花開いてきた時代でもありました。

続く

※次回は「飛鳥時代1-2」です。

㈱安行庭苑 安藤

飛鳥文化

主な参考文献:

・森蘊『〈庭園〉』㈱東京堂出版、1993年

・武居二郎・尼﨑博正監修『造園史』京都芸術大学、1988年

・小野健吉『岩波 日本庭園辞典』㈱岩波書店、2004年

・公財)古都飛鳥保存財団ホームページ

飛鳥の歴史と文化 - 公益財団法人 古都飛鳥保存財団|日本人の心の故郷『飛鳥』20250228、筆者閲覧・加筆

※画像(1枚目)飛鳥寺 奈良観光公式HPより借用

画像(2枚目)吉野山 奈良観光公式HPより借用

画像(3枚目)飛鳥大仏 奈良観光公式HPより借用

画像(4枚目)竜田川 奈良観光公式HPより借用